Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов

Оглавление

- Гомогенные и гетерогенные химические реакции

- Температура

- Эндотермические и экзотермические реакции

- Концентрация реагирующих веществ

- Действие катализаторов

- Природа реагирующих веществ

- Поверхность соприкосновения реагирующих веществ

- Шпаргалка

- Задания для самопроверки

Гомогенные и гетерогенные химические реакции

Химические реакции протекают с различными скоростями: с малой скоростью — при образовании сталактитов и сталагмитов, со средней скоростью — при варке пищи, мгновенно — при взрыве. Очень быстро проходят реакции в водных растворах.

Определение скорости химической реакции, а также выяснение ее зависимости от условий проведения процесса — задача химической кинетики — науки о закономерностях протекания химических реакций во времени.

Если химические реакции происходят в однородной среде, например в растворе или в газовой фазе, то взаимодействие реагирующих веществ происходит во всем объеме. Такие реакции называют гомогенными.

Скорость гомогенной реакции (vгомог) определяется как изменением количества вещества в единицу времени в единице объема:

где Δn — изменение числа молей одного вещества (чаще всего исходного, но может быть и продукта реакции); Δt — интервал времени (с, мин); V — объем газа или раствора (л).

Поскольку отношение количества вещества к объему представляет собой молярную концентрацию С, то

Таким образом, скорость гомогенной реакции определяется как изменение концентрации одного из веществ в единицу времени:

если объем системы не меняется.

Если реакция идет между веществами, находящимися в разных агрегатных состояниях (например, между твердым веществом и газом или жидкостью), или между веществами, неспособными образовывать гомогенную среду (например, между несмешивающимися жидкостями), то она проходит только на поверхности соприкосновения веществ. Такие реакции называют гетерогенными.

Скорость гетерогенной реакции определяется как изменение количества вещества в единицу времени на единице поверхности.

где S — площадь поверхности соприкосновения веществ (м2, см2).

Изменение количества вещества, по которому определяют скорость реакции, — это внешний фактор, наблюдаемый исследователем. По сути, все процессы осуществляются на микроуровне. Очевидно, для того, чтобы какие-то частицы прореагировали, они прежде всего должны столкнуться, причем столкнуться эффективно: не разлететься, как мячики, в разные стороны, а так, чтобы в частицах разрушились или ослабли «старые связи» и смогли образоваться «новые», а для этого частицы должны обладать достаточной энергией.

Расчетные данные показывают, что, например, в газах столкновения молекул при атмосферно давлении исчисляются миллиардами за 1 секунду, то есть все реакции должны были бы идти мгновенно. Но это не так. Оказывается, что лишь очень небольшая доля молекул обладает необходимой энергией, приводящей к эффективному соударению.

Минимальный избыток энергии, который должна иметь частица (или пара частиц), чтобы произошло эффективное соударение, называют энергией активации Ea.

Таким образом, на пути всех частиц, вступающих в реакцию, имеется энергетический барьер, равный энергии активации Ea. Когда он маленький, то находится много частиц, которые могут его преодолеть, и скорость реакции велика. В противном случае требуется «толчок». Когда вы подносите спичку, чтобы зажечь спиртовку, вы сообщаете дополнительную энергию Ea, необходимую для эффективного соударения молекул спирта с молекулами кислорода (преодоление барьера).

Скорость химической реакции зависит от многих факторов. Основными из них являются: природа и концентрация реагирующих веществ, давление (в реакциях с участием газов), температура, действие катализаторов и поверхность реагирующих веществ в случае гетерогенных реакций.

Температура

При повышении температуры в большинстве случаев скорость химической реакции значительно возрастает. В XIX в. голландский химик Я. X. Вант- Гофф сформулировал правило:

Повышение температуры на каждые 10 °С приводит к увеличению скорости реакции в 2-4 раза (эту величину называют температурным коэффициентом реакции).

При повышении температуры средняя скорость молекул, их энергия, число столкновений увеличиваются незначительно, зато резко повышается доля «активных» молекул, участвующих в эффективных соударениях, преодолевающих энергетический барьер реакции. Математически эта зависимость выражается соотношением:

где vt1 и vt2 — скорости реакции соответственно при конечной t2 и начальной t1 температурах, а γ — температурный коэффициент скорости реакции, который показывает, во сколько раз увеличивается скорость реакции с повышением температуры на каждые 10 °С.

Однако для увеличения скорости реакции повышение температуры не всегда применимо, т. к. исходные вещества могут начать разлагаться, могут испаряться растворители или сами вещества и т. д.

Эндотермические и экзотермические реакции

Реакция метана с кислородом воздуха, как известно, сопровождается выделением большого количества тепла. Поэтому ее используют в быту для приготовления пищи, нагревания воды и отопления. Природный газ, поступающий в дома по трубам, на 98% состоит именно из метана. Реакция оксида кальция (СаО) с водой тоже сопровождается выделением большого количества тепла.

О чем могут говорить эти факты? При образовании новых химических связей в продуктах реакции выделяется большеэнергии, чем требуется на разрыв химических связей в реагентах. Избыток энергии выделяется в виде тепла, а иногда и света.

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + Q (энергия (свет, тепло));

СаО + Н2О = Са(ОН)2 + Q (энергия (тепло)).

Такие реакции должны протекать легко (как легко катится под гору камень).

Реакции, в которых энергия выделяется, называются ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИМИ (от латинского «экзо» – наружу).

Например, многие окислительно-восстановительные реакции являются экзотермическими. Одна из таких красивых реакций — внутримолекулярное окисление-восстановление, протекающее внутри одной и той же соли — дихромата аммония (NH4)2Cr2O7:

(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4 H2O + Q (энергия).

Другое дело – обратные реакции. Они аналогичны закатыванию камня в гору. Получить метан из CO2 и воды до сих пор не удается, а для получения негашеной извести СаО из гидроксида кальция Са(ОН)2 требуются сильное нагревание. Такая реакция идет только при постоянном притоке энергии извне:

Са(ОН)2 = СаО + Н2О — Q (энергия (тепло))

Это говорит о том, что разрыв химических связей в Ca(OH)2 требует большей энергии, чем может выделиться при образовании новых химических связей в молекулах CaO и H2O.

Реакции, в которых энергия поглощается, называются ЭНДОТЕРМИЧЕСКИМИ (от «эндо» – внутрь).

Концентрация реагирующих веществ

Изменение давления при участии в реакции газообразных веществ также приводит к изменению концентрации этих веществ.

Чтобы осуществилось химическое взаимодействие между частицами, они должны эффективно столкнуться. Чем больше концентрация реагирующих веществ, тем больше столкновений и, соответственно, выше скорость реакции. Например, в чистом кислороде ацетилен сгорает очень быстро. При этом развивается температура, достаточная для плавления металла. На основе большого экспериментального материала в 1867 г. норвежцами К. Гульденбергом и П. Вааге и независимо от них в 1865 г. русским ученым Н. И. Бекетовым был сформулирован основной закон химической кинетики, устанавливающий зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ.

Скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях, равных их коэффициентам в уравнении реакции.

Этот закон называют также законом действующих масс.

Для реакции А + В = D этот закон выразится так:

Для реакции 2А + В = D этот закон выразится так:

Здесь СА, СВ — концентрации веществ А и В (моль/л); k1 и k2 — коэффициенты пропорциональности, называемые константами скорости реакции.

Физический смысл константы скорости реакции нетрудно установить — она численно равна скорости реакции, в которой концентрации реагирующих веществ равны 1 моль/л или их произведение равно единице. В таком случае ясно, что константа скорости реакции зависит только от температуры и не зависит от концентрации веществ.

Закон действующих масс не учитывает концентрации реагирующих веществ, находящихся в твердом состоянии, т. к. они реагируют на поверхности и их концентрации обычно являются постоянными.

Например, для реакции горения угля выражение скорости реакции должно быть записано так:

т. е. скорость реакции пропорциональна только концентрации кислорода.

Если же уравнение реакции описывает лишь суммарную химическую реакцию, проходящую в несколько стадий, то скорость такой реакции может сложным образом зависеть от концентраций исходных веществ. Эта зависимость определяется экспериментально или теоретически на основании предполагаемого механизма реакции.

Действие катализаторов

Можно увеличить скорость реакции, используя специальные вещества, которые изменяют механизм реакции и направляют ее по энергетически более выгодному пути с меньшей энергией активации. Их называют катализаторами (от лат. katalysis — разрушение).

Катализатор действует как опытный проводник, направляющий группу туристов не через высокий перевал в горах (его преодоление требует много сил и времени и не всем доступно), а по известным ему обходным тропам, по которым можно преодолеть гору значительно легче и быстрее.

Правда, по обходному пути можно попасть не совсем туда, куда ведет главный перевал. Но иногда именно это и требуется! Именно так действуют катализаторы, которые называют селективными. Ясно, что нет необходимости сжигать аммиак и азот, зато оксид азота (II) находит использование в производстве азотной кислоты.

Катализаторы — это вещества, участвующие в химической реакции и изменяющие ее скорость или направление, но по окончании реакции остающиеся неизменными количественно и качественно.

Изменение скорости химической реакции или ее направления с помощью катализатора называют катализом. Катализаторы широко используют в различных отраслях промышленности и на транспорте (каталитические преобразователи, превращающие оксиды азота выхлопных газов автомобиля в безвредный азот).

Различают два вида катализа.

Гомогенный катализ, при котором и катализатор, и реагирующие вещества находятся в одном агрегатном состоянии (фазе).

Гетерогенный катализ, при котором катализатор и реагирующие вещества находятся в разных фазах. Например, разложение пероксида водорода в присутствии твердого катализатора оксида марганца (IV):

Сам катализатор не расходуется в результате реакции, но если на его поверхности адсорбируются другие вещества (их называют каталитическими ядами), то поверхность становится неработоспособной, требуется регенерация катализатора. Поэтому перед проведением каталитической реакции тщательно очищают исходные вещества.

Например, при производстве серной кислоты контактным способом используют твердый катализатор — оксид ванадия (V) V2O5:

При производстве метанола используют твердый «цинкохромовый» катализатор (8ZnO • Cr2O3 х CrO3):

Очень эффективно работают биологические катализаторы — ферменты. По химической природе это белки. Благодаря им в живых организмах при невысокой температуре с большой скоростью протекают сложные химические реакции.

Известны другие интересные вещества — ингибиторы (от лат. inhibere — задерживать). Они с высокой скоростью реагируют с активными частицами с образованием малоактивных соединений. В результате реакция резко замедляется и затем прекращается. Ингибиторы часто специально добавляют в разные вещества, чтобы предотвратить нежелательные процессы.

Например, с помощью ингибиторов стабилизируют растворы пероксида водорода.

Природа реагирующих веществ (их состав, строение)

Значение энергии активации является тем фактором, посредством которого сказывается влияние природы реагирующих веществ на скорость реакции.

Если энергия активации мала (< 40 кДж/моль), то это означает, что значительная часть столкновений между частицами реагирующих веществ приводит к их взаимодействию, и скорость такой реакции очень большая. Все реакции ионного обмена протекают практически мгновенно, ибо в этих реакциях участвуют разноименно заряженные ионы, и энергия активации в данных случаях ничтожно мала.

Если энергия активации велика (> 120 кДж/моль), то это означает, что лишь ничтожная часть столкновений между взаимодействующими частицами приводит к реакции. Скорость такой реакции поэтому очень мала. Например, протекание реакции синтеза аммиака при обычной температуре заметить практически невозможно.

Если энергии активации химических реакций имеют промежуточные значения (40120 кДж/моль), то скорости таких реакций будут средними. К таким реакциям можно отнести взаимодействие натрия с водой или этиловым спиртом, обесцвечивание бромной воды этиленом, взаимодействие цинка с соляной кислотой и др.

Поверхность соприкосновения реагирующих веществ

Скорость реакций, идущих на поверхности веществ, т. е. гетерогенных, зависит при прочих равных условиях от свойств этой поверхности. Известно, что растертый в порошок мел гораздо быстрее растворяется в соляной кислоте, чем равный по массе кусочек мела.

Увеличение скорости реакции объясняется в первую очередь увеличением поверхности соприкосновения исходных веществ, а также рядом других причин, например, нарушением структуры «правильной» кристаллической решетки. Это приводит к тому, что частицы на поверхности образующихся микрокристаллов значительно реакционноспособнее, чем те же частицы на «гладкой» поверхности.

В промышленности для проведения гетерогенных реакций используют «кипящий слой», чтобы увеличить поверхность соприкосновения реагирующих веществ, подвод исходных веществ и отвод продуктов. Например, при производстве серной кислоты с помощью «кипящего слоя» проводят обжиг колчедана.

Шпаргалка

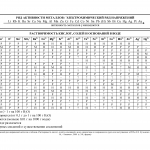

Справочный материал для прохождения тестирования:

![clip_image013[4]_thumb_thumb clip_image013[4]_thumb_thumb](/wp-content/uploads/2017/04/clip_image0134_thumb_thumb_thumb.png)

![clip_image015[4]_thumb_thumb clip_image015[4]_thumb_thumb](/wp-content/uploads/2017/04/clip_image0154_thumb_thumb_thumb.png)

![clip_image018[4]_thumb_thumb clip_image018[4]_thumb_thumb](/wp-content/uploads/2017/04/clip_image0184_thumb_thumb_thumb.jpg)

![clip_image020[4]_thumb_thumb clip_image020[4]_thumb_thumb](/wp-content/uploads/2017/04/clip_image0204_thumb_thumb_thumb.png)

![clip_image021[4]_thumb_thumb clip_image021[4]_thumb_thumb](/wp-content/uploads/2017/04/clip_image0214_thumb_thumb_thumb.png)