Свойства простых веществ − неметаллов

Оглавление

- Химические элементы — неметаллы

- Строение и физические свойства неметаллов

- Окислительные свойства простых веществ — неметаллов

- Восстановительные свойства простых веществ — неметаллов

- Водородные соединения неметаллов

- Водород

- Галогены

- Галогены — простые вещества

- Физические свойства галогенов

- Химические свойства галогенов

- Получение галогенов

- Кислород

- Химические свойства кислорода

- Применение кислорода

- Сера

- Сера — простое вещество

- Химические свойства серы

- Сера в природе

- Биологическое значение серы

- Применение серы

- Азот

- Азот простое вещество

- Применение азота

- Фосфор

- Химические свойства фосфора

- Применение фосфора

- Углерод

- Углерод — простое вещество

- Химические свойства углерода

- Кремний

- Химические свойства кремния

- Шпаргалки

- Задания для самопроверки

Химические элементы — неметаллы

Химических элементов-неметаллов всего 16, но два из них, кислород и кремний составляют 76 % от массы земной коры. Неметаллы составляют 98,5 % от массы растений и 97,6 % от массы человека. Из углерода, водорода, кислорода, серы, фосфора и азота состоят все важнейшие органические вещества, они являются элементами жизни. Водород и гелий – основные элементы Вселенной из них состоят все космические объекты, включая наше Солнце. Без соединений неметаллов невозможно представить нашу жизнь, особенно если вспомнить, что жизненно важное химическое соединение – вода – состоит из водорода и кислорода.

Если в Периодической системе провести диагональ от бериллия к астату, то справа вверх по диагонали будут находиться элементы-неметаллы, а слева снизу – металлы, к ним же относятся элементы всех побочных подгрупп, лантаноиды и актиноиды. Элементы, расположенные вблизи диагонали, например, бериллий, алюминий, титан, германий, сурьма, обладают двойственным характером и относятся к металлоидам. Элементы-неметаллы: s-элемент – водород; р-элементы 13 группы – бор; 14 группы – углерод и кремний; 15 группы – азот, фосфор и мышьяк, 16 группы – кислород, сера, селен и теллур и все элементы 17 группы – фтор, хлор, бром, йод и астат. Элементы 18 группы – инертные газы, занимают особое положение, они имеют полностью завершенный внешний электронный слой и занимают промежуточное положение между металлами и неметаллами. Их иногда относят к неметаллам, но формально, по физическим признакам.

Неметаллы – это химические элементы, атомы которых принимают электроны для завершения внешнего энергетического уровня, образуя при этом отрицательно заряженные ионы.

Во внешнем электронном слое атомов неметаллов находится от трёх до восьми электронов.

Практически все неметаллы имеют сравнительно малые радиусы и большое число электронов на внешнем энергетическом уровне от 4 до 7, для них характерны высокие значения электроотрицательности и окислительные свойства. Поэтому по сравнению с атомами металлов неметаллам характерны:

· меньший атомный радиус;

· четыре и более электрона на внешнем энергетическом уровне;

Отсюда и такое важнейшее свойство атомов неметаллов – тенденция к приёму недостающих до 8 электронов, т.е. окислительные свойства. Качественной характеристикой атомов неметаллов, т.е. своеобразной мерой их неметалличности, может служить электроотрицательность, т.е. свойство атомов химических элементов поляризовать химическую связь, оттягивать к себе общие электронные пары;

Самой первой научной классификацией химических элементов было деление их на металлы и неметаллы. Эта классификация не потеряла своей значимости и в настоящее время. Неметаллы — это химические элементы, для атомов которых характерна способность принимать электроны до завершения внешнего слоя благодаря наличию, как правило, на внешнем электронном слое четырех и более электронов и малому радиусу атомов по сравнению с атомами металлов.

Это определение оставляет в стороне элементы VIII группы главной подгруппы — инертные, или благородные, газы, атомы которых имеют завершенный внешний электронный слой. Электронная конфигурация атомов этих элементов такова, что их нельзя отнести ни к металлам, ни к неметаллам. Они являются теми объектами, которые разделяют элементы на металлы и неметаллы, занимая между ними пограничное положение. Инертные, или благородные, газы («благородство» выражается в инертности) иногда относят к неметаллам, но лишь формально, по физическим признакам. Эти вещества сохраняют газообразное состояние вплоть до очень низких температур. Так, гелий Не переходит в жидкое состояние при t° = -268,9 °С.

Инертность в химическом отношении у этих элементов относительна. Для ксенона и криптона известны соединения с фтором и кислородом: KrF2, XeF2, XeF4 и др. Несомненно, в образовании этих соединений инертные газы выступали в роли восстановителей. Из определения неметаллов следует, что для их атомов характерны высокие значения электроотрицательности. Она изменяется в пределах от 2 до 4. Неметаллы — это элементы главных подгрупп, преимущественно p-элементы, исключение составляет водород — s-элемент.

Все элементы-неметаллы (кроме водорода) занимают в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева верхний правый угол, образуя треугольник, вершиной которого является фтор F, а основанием — диагональ B — At. Однако следует особо остановиться на двойственном положении водорода в Периодической системе: в главных подгруппах I и VII групп. Это не случайно. С одной стороны, атом водорода подобно атомам щелочных металлов имеет на внешнем (и единственном для него) электронном слое один электрон (электронная конфигурация 1s1), который он способен отдавать, проявляя свойства восстановителя.

В большинстве своих соединений водород, как и щелочные металлы, проявляет степень окисления +1. Но отдача электрона атомом водорода происходит труднее, чем у атомов щелочных металлов. С другой стороны, атому водорода, как и атомам галогенов, для завершения внешнего электронного слоя недостает одного электрона, поэтому атом водорода может принимать один электрон, проявляя свойства окислителя и характерную для галогена степень окисления -1 в гидридах (соединениях с металлами, подобных соединениям металлов с галогенами — галогенидам). Но присоединение одного электрона к атому водорода происходит труднее, чем у галогенов.

При обычных условиях водород Н2 — газ. Его молекула, подобно галогенам, двухатомна. У атомов неметаллов преобладают окислительные свойства, т. е. способность присоединять электроны. Эту способность характеризует значение электроотрицательности, которая закономерно изменяется в периодах и подгруппах. Фтор — самый сильный окислитель, его атомы в химических реакциях не способны отдавать электроны, т. е. проявлять восстановительные свойства. Другие неметаллы могут проявлять восстановительные свойства, хотя и в значительно более слабой степени по сравнению с металлами; в периодах и подгруппах их восстановительная способность изменяется в обратном порядке по сравнению с окислительной.

- Элементы-неметаллы расположены в главных подгруппах III–VIII групп ПС Д.И. Менделеева, занимая её верхний правый угол.

- На внешнем электронном слое атомов элементов-неметаллов находятся от 3 до 8 электронов.

- Неметаллические свойства элементов усиливаются в периодах и ослабевают в подгруппах с увеличением порядкового номера элемента.

- Высшие кислородные соединения неметаллов имеют кислотный характер (кислотные оксиды и гидроксиды).

- Атомы элементов-неметаллов способны как принимать электроны, проявляя окислительные функции, так и отдавать их, проявляя восстановительные функции.

Строение и физические свойства неметаллов

В простых веществах атомы неметаллов связаны ковалентной неполярной связью. Благодаря этому формируется более устойчивая электронная система, чем у изолированных атомов. При этом образуются одинарные (например, в молекулах водорода Н2, галогенов F2, Br2, I2), двойные (например, в молекулах серы S2), тройные (например, в молекулах азота N2) ковалентные связи.

- Ковкость отсутствует

- Блеска нет

- Теплопроводность (только графит)

- Цвет разнообразный: желтый, желтовато-зеленый, красно-бурый.

- Электропроводность (только графит и черный Фосфор.)

Агрегатное состояние:

- газы – H2, O2, O3, N2, F2, Cl2;

- жидкость – Br2;

- твердые вещества – модификации серы, фосфора, кремния, углерода и др.

В отличие от металлов неметаллы – простые вещества, характеризуются большим многообразием свойств. Неметаллы имеют различное агрегатное состояние при обычных условиях:

- газы – H2, O2, O3, N2, F2, Cl2;

- жидкость – Br2;

- твердые вещества – модификации серы, фосфора, кремния, углерода и др.

Гораздо богаче у неметаллов и спектр цветов: красный – у фосфора, красно-бурый – у брома, желтый – у серы, желто-зеленый – у хлора, фиолетовый – у паров йода. Элементы – неметаллы более способны, по сравнению с металлами, к аллотропии.

Способность атомов одного химического элемента образовывать несколько простых веществ называется аллотропией, а эти простые вещества – аллотропными видоизменениями

Простые вещества — неметаллы могут иметь:

1. Молекулярное строение. При обычных условиях большинство таких веществ представляют собой газы (H2, N2, O2, F2, Cl2, O3) или твердые вещества (I2, P4, S8), и лишь один-единственный бром (Br2) является жидкостью. Все эти вещества имеют молекулярное строение, поэтому летучи. В твердом состоянии они легкоплавки из-за слабого межмолекулярного взаимодействия, удерживающего их молекулы в кристалле, и способны к возгонке.

2. Атомное строение. Эти вещества образованы длинными цепями атомов (Cn, Bn, Sin, Sen, Ten). Из-за большой прочности ковалентных связей они, как правило, имеют высокую твердость, и любые изменения, связанные с разрушением ковалентной связи в их кристаллах (плавление, испарение), совершаются с большой затратой энергии. Многие такие вещества имеют высокие температуры плавления и кипения, а летучесть их весьма мала.

Многие элементы-неметаллы образуют несколько простых веществ — аллотропных модификаций. Это свойство атомов называют аллотропией. Аллотропия может быть связана и с разным составом молекул (O2, О3), и с разным строением кристаллов. Аллотропными модификациями углерода являются графит, алмаз, карбин, фуллерен. Чтобы выявить свойства, характерные для всех неметаллов, надо обртить внимание на их расположение в периодической системе элементов и определить конфигурацию внешнего электронного слоя.

В периоде:

- заряд ядра увеличивается;

- радиус атома уменьшается;

- число электронов внешнего слоя увеличивается;

- электроотрицательность увеличивается;

- окислительные свойства усиливаются;

- неметаллические свойства усиливаются.

В главной подгруппе:

- заряд ядра увеличивается;

- радиус атома увеличивается;

- число электронов на внешнем слое не изменяется;

- электроотрицательность уменьшается;

- окислительные свойства ослабевают;

- неметаллические свойства ослабевают.

Для большинства металлов, за редким исключением (золото, медь и некоторые другие), характерна серебристо-белая окраска. А вот у простых веществ — неметаллов гамма цветов значительно разнообразнее: P, Se — желтые; B — коричневый; O2(ж) — голубой; Si, As(мет) — серые; Р4 — бледно-желтый; I — фиолетово-черный с металлическим блеском; Вr2(ж) — бурая жидкость; С12(г) — желто-зеленый; F2(r) — бледно-зеленый; S8(тв) — желтая. Кристаллы неметаллов непластичны, и любая деформация вызывает разрушение ковалентных связей. Большинство неметаллов не имеют металлического блеска.

Химических элементов-неметаллов всего 16! Совсем немного, если учесть, что известно 114 элементов. Два элемента-неметалла составляют 76 % массы земной коры. Это кислород (49 %) и кремний (27 %). В атмосфере содержится 0,03 % массы кислорода в земной коре. Неметаллы составляют 98,5 % массы растений, 97,6 % массы тела человека. Неметаллы C, H, O, N, S — биогенные элементы, которые образуют важнейшие органические вещества живой клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. В состав воздуха, которым мы дышим, входят простые и сложные вещества, также образованные элементами-неметаллами (кислород O2, азот N2, углекислый газ СO2, водяные пары Н2O и др.)

Окислительные свойства простых веществ — неметаллов

Для атомов неметаллов, а следовательно, и для образованных ими простых веществ характерны как окислительные, так и восстановительные свойства.

1. Окислительные свойства неметаллов проявляются в первую очередь при их взаимодействии с металлами (металлы всегда восстановители):

Окислительные свойства хлора Cl2 выражены сильнее, чем у серы, поэтому и металл Fe, который имеет в соединениях устойчивые степени окисления +2 и +3, окисляется им до более высокой степени окисления.

1. Большинство неметаллов проявляют окислительные свойства при взаимодействии с водородом. В результате образуются летучие водородные соединения.

2. Любой неметалл выступает в роли окислителя в реакциях с теми неметаллами, которые имеют более низкое значение электроотрицательности:

Электроотрицательность серы больше, чем у фосфора, поэтому она здесь проявляет окислительные свойства.

Электроотрицательность фтора больше, чем у всех остальных химических элементов, поэтому он проявляет свойства окислителя. Фтор F2 — самый сильный окислитель из неметаллов, проявляет в реакциях только окислительные свойства.

3. Окислительные свойства неметаллы проявляют и в реакциях с некоторыми сложными веществами.

Отметим в первую очередь окислительные свойства неметалла кислорода в реакциях со сложными веществами:

Не только кислород, но и другие неметаллы также могут быть окислителями в реакциях со сложными веществами — неорганическими (1, 2) и органическими (3, 4):

Сильный окислитель хлор Cl2 окисляет хлорид железа (II) в хлорид железа (III);

Хлор Cl2 как более сильный окислитель вытесняет йод I2 в свободном виде из раствора йодида калия;

Галогенирование метана — характерная реакция для алканов;

Качественной реакцией на непредельные соединения является обесцвечивание ими бромной воды.

Восстановительные свойства простых веществ — неметаллов

При рассмотрении реакций неметаллов друг с другом, что в зависимости от значения их электроотрицательности один из них проявляет свойства окислителя, а другой — свойства восстановителя.

1. По отношению к фтору все неметаллы (даже кислород) проявляют восстановительные свойства.

2. Разумеется, неметаллы, кроме фтора, служат восстановителями при взаимодействии с кислородом.

В результате реакций образуются оксиды неметаллов: несолеобразующие и солеобразующие кислотные. И хотя галогены непосредственно с кислородом не соединяются, известны их оксиды: Cl2+1O-2, Cl2+4O2-2, Cl2+7O7-2, Br2+1O-2, Br+4O2-2, I2+5O5-2, и др., которые получают косвенным путем.

3. Многие неметаллы могут выступать в роли восстановителя в реакциях со сложными веществами — окислителями:

Существуют и такие реакции, в которых один и тот же неметалл является одновременно и окислителем, и восстановителем. Это реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования):

Таким образом, большинство неметаллов могут выступать в химических реакциях как в роли окислителя, так и в роли восстановителя (восстановительные свойства не присущи только фтору F2).

Водородные соединения неметаллов

В отличие от металлов неметаллы образуют газообразные водородные соединения. Их состав зависит от степени окисления неметаллов.

RH4 → RH3 → H2R → HR

Общим свойством всех неметаллов является образование летучих водородных соединений, в большинстве которых неметалл имеет низшую степень окисления. Среди приведенных формул веществ много тех, свойства, применение и получение которых вы изучали ранее: CH4, NH3, H2O, H2S, HCl.

Известно, что наиболее просто эти соединения можно получить непосредственно взаимодействием неметалла с водородом, то есть синтезом:

Все водородные соединения неметаллов образованы ковалентными полярными связями, имеют молекулярное строение и при обычных условиях являются газами, кроме воды (жидкость). Для водородных соединений неметаллов характерно различное отношение к воде. Метан и силан в ней практически нерастворимы. Аммиак при растворении в воде образует слабое основание NH3 • H2O. При растворении в воде сероводорода, селеноводорода, теллуроводорода, а также галогеноводородов образуются кислоты с той же формулой, что и сами водородные соединения: H2S, H2Se, H2Te, HF, HCl, HBr, HI.

Если сравнить кислотно-основные свойства водородных соединений, образованных неметаллами одного периода, например, второго (NH3, H2O, HF) или третьего (PH3, H2S, HCl), то можно сделать вывод о закономерном усилении их кислотных свойств и, соответственно, ослаблении основных. Это, очевидно, связано с тем, что увеличивается полярность связи Э—Н (где Э — неметалл).

Кислотно-основные свойства водородных соединений неметаллов одной подгруппы также отличаются. Например, в ряду галогеноводородов HF, HCl, HBr, HI прочность связи Э—Н уменьшается, т. к. увеличивается длина связи. В растворах HCl, HBr, HI диссоциируют практически полностью — это сильные кислоты, причем их сила увеличивается от HF к HI. При этом HF относится к слабым кислотам, что обусловлено еще одним фактором — межмолекулярным взаимодействием, образованием водородных связей …H—F…H—F… . Атомы водорода связаны с атомами фтора F не только своей молекулы, но еще и соседней.

Обобщая сравнительную характеристику кислотно-основных свойств водородных соединений неметаллов, сделаем вывод об усилении кислотных и ослаблении основных свойств этих веществ по периодам и главным подгруппам с увеличением атомных номеров образующих их элементов.

По периоду в ПС химических элементов с увеличением порядкового номера элемента – неметалла усиливается кислотный характер водородного соединения.

SiH4 → PH3 → H2S → HCl

Кроме рассмотренных свойств, водородные соединения неметаллов в окислительно-восстановительных реакциях всегда проявляют свойства восстановителей, ведь в них неметалл имеет низшую степень окисления.

Водород

Водород — главный элемент Вселенной. Многие космические объекты (газовые облака, звезды, в том числе и Солнце) более чем наполовину состоят из водорода. На Земле его, включая атмосферу, гидросферу и литосферу, только 0,88 %. Но это по массе, а атомная масса водорода очень мала. Поэтому небольшое содержание его только кажущееся, и из каждых 100 атомов на Земле 17 — атомы водорода.

В свободном состоянии водород существует в виде молекул H2, атомы связаны в молекулу ковалентной неполярной связью.

Водород (H2) — самый легкий газ из всех газообразных веществ. Имеет самую высокую теплопроводность и самую низкую температуру кипения (после гелия). Малорастворим в воде. При температуре -252,8 °С и атмосферном давлении водород переходит в жидкое состояние.

1. Молекула водорода очень прочная, что делает ее малоактивной:

H2 = 2H — 432 кДж

2. При обычных температурах водород вступает в реакцию с активными металлами:

Ca + H2 = CaH2,

образуя гидрид кальция, и с F2, образуя фтороводород:

F2 + H2 = 2HF

3. При высоких температурах получают аммиак:

N2 + 3H2 = 2NH3

и гидрид титана (металл в порошке):

Ti + H2 = TiH2

4. При поджигании водород реагирует с кислородом:

2H2 + O2 = 2H2O + 484 кДж

5. Водород обладает восстановительной способностью:

CuO + H2 = Cu + H2O

Галогены

Галогены

Элементы главной подгруппы VII группы периодической системы, объединенные под общим названием галогены, фтор (F), хлор (Cl), бром (Бг), иод (I), астат (At) (редко встречающийся в природе) — типичные неметаллы. Это и понятно, ведь их атомы содержат на внешнем энергетическом уровне семь электронов, и им недостает лишь одного электрона, чтобы завершить его. Атомы этих элементов при взаимодействии с металлами принимают электрон от атомов металлов. При этом возникает ионная связь и образуются соли. Отсюда общее название «галогены», т. е. «рождающие соли».

Галогены очень сильные окислители. Фтор в химических реакциях проявляет только окислительные свойства, и для него характерна степень окисления -1. Остальные галогены могут проявлять и восстановительные свойства при взаимодействии с более электроотрицательными элементами — фтором, кислородом, азотом, при этом степени их окисления могут принимать значения +1, +3, +5, +7. Восстановительные свойства галогенов усиливаются от хлора к йоду, что связано с ростом радиусов их атомов: атомов хлора примерно вдвое меньше, чем у йода.

Галогены — простые вещества

Все галогены существуют в свободном состоянии в виде двухатомных молекул с ковалентной неполярной химической связью между атомами. В твердом состоянии F2, Cl2, Br2, I2 имеют молекулярные кристаллические решетки, что и подтверждается их физическими свойствами.

Физические свойства галогенов

С увеличением молекулярной массы галогенов температуры плавления и кипения повышаются, возрастают плотности: бром — жидкость, иод — твердое вещество, фтор и хлор — газы. Это связано с тем, что с увеличением размеров атомов и молекул галогенов возрастают силы межмолекулярного взаимодействия между ними. От F2 к I2 усиливается интенсивность окраски галогенов.

Химические свойства галогенов

Химическая активность галогенов, как неметаллов, от фтора к иоду ослабевает, у кристаллов иода появляется металлический блеск. Каждый галоген является самым сильным окислителем в своем периоде. Окислительные свойства галогенов отчетливо проявляются при их взаимодействии с металлами. При этом образуются соли. Так, фтор уже при обычных условиях реагирует с большинством металлов, а при нагревании и с золотом, серебром, платиной, известными своей химической пассивностью. Алюминий и цинк в атмосфере фтора воспламеняются:

Остальные галогены реагируют с металлами при нагревании. Нагретый порошок железа также загорается при взаимодействии с хлором. Опыт можно провести, как с сурьмой, но только железные опилки нужно предварительно накалить в железной ложечке, а затем высыпать их небольшими порциями в колбу с хлором. Так как хлор является сильным окислителем, то в результате реакции образуется хлорид железа (III):

В парах брома сгорает раскаленная медная проволока:

Иод окисляет металлы медленнее, но в присутствии воды, которая является катализатором, реакция иода с порошком алюминия протекает очень бурно:

Реакция сопровождается выделением фиолетовых паров иода.

Об уменьшении окислительных и увеличении восстановительных свойств галогенов от фтора к йоду можно судить и по их способности вытеснять друг друга из растворов их солей, а также оно наглядно проявляется при взаимодействии их с водородом. Уравнение этой реакции можно записать в общем виде так:

Если фтор взаимодействует с водородом в любых условиях со взрывом, то смесь хлора с водородом реагирует только при поджигании или облучении прямым солнечным светом, бром взаимодействует с водородом при нагревании и без взрыва. Эти реакции — экзотермические. Реакция же соединения иода с водородом слабо эндотермическая, она протекает медленно даже при нагревании.

В результате этих реакций образуются соответственно фтороводород HF, хлороводород HCl, бромоводород HBr и иодоводород HI.

Получение галогенов

Фтор и хлор получают электролизом расплавов или растворов их солей. Например, процесс электролиза расплава хлорида натрия можно отразить уравнением:

При получении хлора электролизом раствора хлорида натрия кроме хлора образуется также водород и гидроксид натрия:

Кислород

Кислород (О) — родоначальник главной подгруппы VI группы Периодической системы элементов. Элементы этой подгруппы — кислород О, сера S, селен Se, теллур Те, полоний Ро — имеют общее название «халькогены», что означает «рождающие руды».

Кислород — самый распространенный элемент на нашей планете. Он входит в состав воды (88,9 %), а ведь она покрывает 2/3 поверхности земного шара, образуя его водную оболочку — гидросферу. Кислород — вторая по количеству и первая по значению для жизни составная часть воздушной оболочки Земли — атмосферы, где на его долю приходится 21 % (по объему) и 23,15 % (по массе). Кислород входит в состав многочисленных минералов твердой оболочки земной коры — литосферы: из каждых 100 атомов земной коры на долю кислорода приходится 58 атомов.

Обычный кислород существует в форме О2. Это газ без цвета, запаха и вкуса. В жидком состоянии имеет светло-голубую окраску, в твердом — синюю. В воде газообразный кислород растворим лучше, чем азот и водород.

Химические свойства кислорода

Кислород взаимодействует почти со всеми простыми веществами, кроме галогенов, благородных газов, золота и платиновых металлов. Реакции неметаллов с кислородом протекают очень часто с выделением большого количества тепла и сопровождаются воспламенением — реакции горения. Например, горение серы с образованием SO2, фосфора — с образованием P2O5 или угля — с образованием СO2. Почти все реакции с участием кислорода экзотермические. Исключение составляет взаимодействие азота с кислородом: это эндотермическая реакция, которая протекает при температуре выше 1200 °С или при электрическом разряде:

Кислород энергично окисляет не только простые, но и многие сложные вещества, при этом образуются оксиды элементов, из которых они построены:

Высокая окислительная способность кислорода лежит в основе горения всех видов топлива.

Кислород участвует и в процессах медленного окисления различных веществ при обычной температуре. Исключительно важна роль кислорода в процессе дыхания человека и животных. Растения также поглощают атмосферный кислород. Но если в темноте идет только процесс поглощения растениями кислорода, то на свету протекает еще один противоположный ему процесс — фотосинтез, в результате которого растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

В промышленности кислород получают из жидкого воздуха, а в лаборатории — путем разложения пероксида водорода в присутствии катализатора диоксида марганца MnO2:

а также разложением перманганата калия KMnO4 при нагревании:

Применение кислорода

Кислород применяют в металлургической и химической промышленности для ускорения (интенсификации) производственных процессов. Чистый кислород применяют также для получения высоких температур, например, при газовой сварке и резке металлов. В медицине кислород применяют в случаях временного затруднения дыхания, связанного с некоторыми заболеваниями. Также кислород применяют в металлургии как окислитель ракетного топлива, в авиации для дыхания, для резки металлов, для сварки металлов, при взрывных работах. Кислород хранят в стальных баллонах, окрашенных в голубой цвет, под давлением 150 атм. В лабораторных условиях кислород хранят в стеклянных приборах — газометрах.

Сера

Атомы серы (S), как и атомы кислорода и всех остальных элементов главной подгруппы VI группы, содержат на внешнем энергетическом уровне 6 электронов, из которых два электрона неспаренные. Однако по сравнению с атомами кислорода атомы серы имеют больший радиус, меньшее значение электроотрицательности, поэтому проявляют выраженные восстановительные свойства, образуя соединения со степенями окисления +2, +4, +6. По отношению к менее отрицательным элементам (водород, металлы) сера проявляет окислительные свойства и приобретает степень окисления -2.

Сера — простое вещество

Для серы, как и для кислорода, характерна аллотропия. Известно много модификаций серы с циклическим или линейным строением молекул различного состава.

Наиболее устойчива модификация, известная под названием ромбической серы, состоящая из молекул S8. Ее кристаллы имеют вид октаэдров со срезанными углами. Они окрашены в лимонно-желтый цвет и полупрозрачны, температура плавления 112,8 °С. В эту модификацию при комнатной температуре превращаются все другие модификации. При кристаллизации из расплава сначала получается моноклинная сера (игольчатые кристаллы, температура плавления 119,3 °С), которая затем переходит в ромбическую. При нагревании кусочков серы в пробирке она плавится, превращаясь в жидкость желтого цвета. При температуре около 160 °С жидкая сера начинает темнеть, становится густой и вязкой, не выливается из пробирки, при дальнейшем нагревании превращается в легкоподвижную жидкость, но сохраняет прежний темно-коричневый цвет. Если ее вылить в холодную воду, она застывает в виде прозрачной резинообразной массы. Это пластическая сера. Ее можно получить и в виде нитей. Через несколько дней она также превращается в ромбическую серу.

Сера не растворяется в воде. Кристаллы серы в воде тонут, а вот порошок плавает на поверхности воды, т. к. мелкие кристаллики серы водой не смачиваются и поддерживаются на плаву мелкими пузырьками воздуха. Это процесс флотации. Сера малорастворима в этиловом спирте и диэтиловом эфире, хорошо растворяется в сероуглероде.

Химические свойства серы

При обычных условиях сера реагирует со всеми щелочными и щелочноземельными металлами, медью, ртутью, серебром, например:

Эта реакция лежит в основе удаления и обезвреживания разлитой ртути, например, из разбитого термометра. Видимые капли ртути можно собрать на лист бумаги или на медную пластику. Ту ртуть, которая попала в щели, нужно засыпать порошком серы. Такой процесс называется демеркуризацией.

При нагревании сера реагирует и с другими металлами (Zn, Al, Fe), и только золото не взаимодействует с ней ни при каких условиях. Окислительные свойства сера проявляет и с водородом, с которым реагирует при нагревании:

Из неметаллов с серой не реагирует только азот, иод и благородные газы. Сера горит синеватым пламенем, образуя оксид серы (IV):

Это соединение широко известно под названием сернистый газ.

Сера в природе

Сера относится к весьма распространенным элементам: земная кора содержит 4,7·10-2 % серы по массе (15-е место среди других элементов), а Земля в целом – много больше (0,7 %). Главная масса серы находится в глубинах земли, в ее мантии-слое, расположенном между земной корой и ядром Земли. Здесь, на глубине примерно 1200-3000 км залегает мощный слой сульфидов и окислов металлов. В земной коре сера встречается как в свободном состоянии (самородная), так и, главным образом, в виде соединений сульфидов и сульфатов. Из сульфидов в земной коре наиболее распространены пирит FeS2, халькопирит FeCuS2, свинцовый блеск (галенит) PbS, цинковая обманка (сфалерит) ZnS. Большие количества серы встречаются в земной коре в виде труднорастворимых сульфатов – гипса CaSO4·2H2O, барита BaSO4, в морской воде распространены сульфаты магния, натрия и калия.

Интересно, что в древние времена геологической истории Земли (около 800 млн. лет назад) сульфатов в природе не было. Они образовались как продукты окисления сульфидов, когда в результате жизнедеятельности растений возникла кислородная атмосфера. В вулканических газах обнаруживают сероводород H2S и сернистый ангидрид SO2. поэтому самородная сера, встречающаяся в районах, близких к действующим вулканам (Сицилия, Япония) могла образоваться при взаимодействии этих двух газов:

2H2S + SO2 =3S + 2H2O.

Другие залежи самородной серы связаны с жизнедеятельностью микроорганизмов.

Микроорганизмы участвуют во многих химических процессах, которые в целом составляют круговорот серы в природе. При их содействии сульфиды окисляются до сульфатов, сульфаты поглощаются живыми организмами, где сера восстанавливается и входит в состав белков и других жизненно важных веществ. При гниении отмерших остатков организмов белки разрушаются, и выделяется сероводород, который далее окисляется либо до элементарной серы (так и образуются залежи серы), либо до сульфатов. Интересно, что бактерии и водоросли, окисляющие сероводород до серы собирают ее в своих клетках. Клетки таких микроорганизмов могут на 95% состоять из чистой серы.

Установить происхождение серы можно по наличию в ней ее аналога – селена: если в самородной сере встречается селен, то сера вулканического происхождения, если нет – биогенного, так как микроорганизмы избегают включать селен в свой жизненный цикл, также биогенная сера содержит больше изотопа 32S, чем более тяжелого 34S.

Биологическое значение серы

Биологическое значение серы

Сера — жизненно важный химический элемент. Она входит в состав белков — одних из основных химических компонентов клеток всех живых организмов. Особенно много серы в белках волос, рогов, шерсти. Кроме этого, сера является составной частью биологически активных веществ организма: витаминов и гормонов (например, инсулина). Сера участвует в окислительно-восстановительных процессах организма. При недостатке серы в организме наблюдается хрупкость и ломкость костей и выпадение волос.

Серой богаты бобовые растения (горох, чечевица), овсяные хлопья, яйца.

Применение серы

Сера используется в производстве спичек и бумаги, резины и красок, взрывчатых веществ и лекарств, пластмассы и косметических препаратов. В сельском хозяйстве ее используют для борьбы с вредителями растений. Однако основной потребитель серы — химическая промышленность. Около половины добываемой в мире серы идет на производство серной кислоты.

Азот

Азот (N) — первый представитель главной подгруппы V группы Периодической системы. Его атомы содержат на внешнем энергетическом уровне пять электронов, из которых три электрона неспаренные. Отсюда следует, что атомы этих элементов могут присоединять три электрона, завершая внешний энергетический уровень.

Атомы азота могут отдавать свои внешние электроны более электроотрицательным элементам (фтору, кислороду) и приобретать при этом степени окисления +3 и +5. Атомы азота проявляют восстановительные свойства и в степенях окисления +1, +2, +4.

Азот простое вещество

В свободном состоянии азот существует в воде двухатомной молекулы N2. В этой молекуле два атома N связаны очень прочной тройной ковалентной связью, эти связи можно обозначить так:

Азот — бесцветный газ без запаха и вкуса.

При обычных условиях азот взаимодействует только с литием, образуя нитрид Li3N:

С другими металлами он взаимодействует только при высоких температурах.

Также при высоких температурах и давлении в присутствии катализатора азот реагирует с водородом, образуя аммиак:

При температуре электрической дуги он соединяется с кислородом, образуя оксид азота (II):

Применение азота

Азот, полученный перегонкой жидкого воздуха, в промышленности применяют для синтеза аммиака и производства азотной кислоты. В медицине чистый азот применяется в качестве инертной среды для лечения туберкулеза легких, а жидкий азот — при лечении заболеваний позвоночника, суставов и др.

Фосфор

Химический элемент фосфор образует несколько аллотропных модификаций. Две из них — простые вещества: белый фосфор и красный фосфор. Белый фосфор имеет молекулярную кристаллическую решетку, состоящую из молекул Р4. Нерастворимы в воде, хорошо растворяются в сероуглероде. На воздухе легко окисляется, а в порошкообразном состоянии даже воспламеняется. Белый фосфор очень ядовит. Особым свойством является способность светиться в темноте вследствие окисления. Хранят его под водой.Красный фосфор представляет собой темно-малиновый порошок. Не растворяется ни в воде, ни в сероуглероде. На воздухе окисляется медленно и не самовоспламеняется. Неядовит и не светится в темноте. При нагревании красного фосфора в пробирке он превращается в белый фосфор (концентрированные пары).

Химические свойства фосфора

Химические свойства красного и белого фосфора близки, но белый фосфор более химически активен. Так, оба они взаимодействуют с металлами, образуя фосфиды:

Белый фосфор самовоспламеняется на воздухе, а красный горит при поджигании. В обоих случаях образуется оксид фосфора (V), выделяющийся в виде густого белого дыма:

C водородом фосфор непосредственно не реагирует, фосфин РН3 можно получить косвенно, например, из фосфидов:

Фосфин — очень ядовитый газ с неприятным запахом. Легко воспламеняется на воздухе. Это свойство фосфина и объясняет появление болотных блуждающих огней.

Применение фосфора

Фосфор является важнейшим биогенным элементом и в то же время находит очень широкое применение в промышленности. Красный фосфор применяют в производстве спичек. Его вместе с тонко измельчённым стеклом и клеем наносят на боковую поверхность коробки. При трении спичечной головки, в состав которой входят хлорат калия и сера, происходит воспламенение.

Пожалуй, первое свойство фосфора, которое человек поставил себе на службу, — это горючесть. Горючесть фосфора очень велика и зависит от аллотропической модификации.

Наиболее активен химически, токсичен и горюч белый («жёлтый») фосфор, потому он очень часто применяется (в зажигательных бомбах и пр.).

Красный фосфор — основная модификация, производимая и потребляемая промышленностью. Он применяется в производстве спичек, взрывчатых веществ, зажигательных составов, различных типов топлива, а также противозадирных смазочных материалов, в качестве газопоглотителя в производстве ламп накаливания.

Фосфор (в виде фосфатов) — один из трёх важнейших биогенных элементов, участвует в синтезе АТФ. Большая часть производимой фосфорной кислоты идёт на получение фосфорных удобрений — суперфосфата, преципитата, аммофоски и др.

Фосфаты широко используются:

- в качестве комплексообразователей (средства для умягчения воды),

- в составе пассиваторов поверхности металлов (защита от коррозии, например, т. н. состав «мажеф»).

Способность фосфатов формировать прочную трёхмерную полимерную сетку используется для изготовления фосфатных и алюмофосфатных связок.

Углерод

Углерод

Углерод (С) — первый элемент главной подгруппы VI группы Периодической системы. Его атомы содержат на внешнем уровне 4 электрона, поэтому они могут принимать четыре электрона, приобретая при этом степень окисления -4, т. е. проявлять окислительные свойства и отдавать свои электроны более электроотрицательным элементам, т. е. проявлять восстановительные свойства, приобретая при этом степень окисления +4.

Углерод — простое вещество

Углерод образует аллотропные модификации алмаз и графит. Алмаз — прозрачное кристаллическое вещество, самое твердое из всех природных веществ. Он служит эталоном твердости, которая по десятибалльной системе оценивается высшим баллом 10. Такая твердость алмаза обусловлена особой структурой его атомной кристаллической решети. В ней каждый атом углерода окружен такими же атомами, расположенными в вершинах правильного тетраэдра.

Кристаллы алмаза обычно бесцветные, но бывают синего, голубого, красного и черного цветов. Они имеют очень сильный блеск благодаря высокой светопреломляющей и светоотражающей способности. А благодаря исключительно высокой твердости, они применяются для изготовления буров, сверл, шлифовальных инструментов, резки стекла.

Крупнейшие месторождения алмазов находятся в Южной Африке, а в России их добывают в Якутии.

Графит — темно-серое, жирное на ощупь кристаллическое вещество с металлическим блеском. В отличие от алмаза графит мягкий (оставляет след на бумаге) и непрозрачный, хорошо проводит тепло и электрический ток. Мягкость графита обусловлена слоистой структурой. В кристаллической решетке графита атомы углерода, лежащие в одной плоскости, прочно связаны в правильные шестиугольники. Связи между слоями малопрочны. Он очень тугоплавок. Из графита изготовляют электроды, твердые смазки, замедлители нейтронов в ядерных реакторах, стержни для карандашей. При высоких температурах и давлении из графита получают искусственные алмазы, которые широко применяются в технике.

Сходное с графитом строение имеют сажа и древесный уголь. Древесный уголь получают при сухой перегонке древесины. Этот уголь благодаря своей пористой поверхности обладает замечательной способностью поглощать газы и растворенные вещества. Это свойство называется адсорбцией. Чем больше пористость древесного угля, тем эффективнее адсорбция. Чтобы увеличить поглотительную способность, древесный уголь обрабатывают горячим водяным паром. Обработанный таким способом уголь называют активированным или активным. В аптеках его продают в виде черных таблеток карболена.

Химические свойства углерода

Алмаз и графит соединяются с кислородом при очень высокой температуре. Сажа и уголь взаимодействуют с кислородом гораздо легче, сгорая в нем. Но в любом случае результат такого взаимодействия один — образуется углекислый газ:

С металлами углерод при нагревании образует карбиды:

Карбид алюминия — светло-желтые прозрачные кристаллы. Известен карбид кальция СаС2 в виде кусков серого цвета. Его применяют газосварщики для получения ацетилена:

Ацетилен используют для резки и сварки металлов, сжигая его с помощью кислорода в специальных горелках.

Если водой подействовать на карбид алюминия, то получится другой газ — метан СН4:

Метан можно получить также синтезом из углерода и водорода при нагревании.

Если в пробирке прокалить смесь черного порошка оксида меди (II) с порошком древесного угля, то смесь приобретает красный цвет из-за образовавшейся в результате реакции меди:

Кремний

Кремний (Si) — второй элемент главной подгруппы IV группы периодической системы. В природе кремний — второй по распространенности после кислорода химический элемент. Земная кора более чем на четверть состоит из его соединений. Наиболее распространенным соединением кремния является его диоксид SiO2 — кремнезем. В природе он образует минерал кварц и многие разновидности, такие как горный хрусталь и его знаменитая лиловая форма — аметист, а также агат, опал, яшма, халцедон, сердолик. Диоксид кремния — это также обычный и кварцевый песок. Второй тип природных соединений кремния — это силикаты. Среди них наиболее распространены алюмосиликаты — гранит, различные виды глин, слюды. Силикатом, не содержащим алюминий, является, например, асбест. Оксид кремния необходим для жизни растений и животных. Он придает прочность стеблям растений и защитным покровам животных. Кремний придает гладкость и прочность костям человека. Кремний входит в состав низших живых организмов — диатомовых водорослей и радиолярий.

Химические свойства кремния

Кремний горит в кислороде, образуя диоксид кремния или оксид кремния (IV):

Будучи неметаллом, при нагревании он соединяется с металлами с образованием силицидов:

Силициды легко разлагаются водой или кислотами, при этом выделяется газообразное водородное соединение кремния — силан:

или

4HCl + Mg2Si → SiH4 + 2MgCl2

В отличие от углеводородов силан на воздухе самовоспламеняется и сгорает с образованием диоксида кремния и воды:

Повышенная реакционная способность силана по сравнению с метаном СН4 объясняется тем, что у кремния больший размер атома, чем у углерода, поэтому химические связи Si—H слабее связей С—Н.

Кремний взаимодействует с концентрированными водными растворами щелочи, образуя силикаты и водород:

Кремний получают, восстанавливая его из диоксида магнием или углеродом:

Оксид кремния (IV), или диоксид кремния, или кремнезём SiO2, как и СО2, является кислотным оксидом. Однако, в отличие от СО2, имеет не молекулярную, а атомную кристаллическую решетку. Поэтому SiO2 — твердое и тугоплавкое вещество. Он не растворяется в воде и кислотах, кроме плавиковой, но взаимодействует при высоких температурах со щелочами с образованием солей кремниевой кислоты — силикатов:

Силикаты можно получить также сплавлением диоксида кремния с оксидами металлов или с карбонатами:

Силикаты натрия и калия называют растворимым стеклом. Их водные растворы — это хорошо известный силикатный клей. Из растворов силикатов действием на них более сильных кислот — соляной, серной, уксусной и даже угольной — получается кремниевая кислота H2SiO3:![]()

Следовательно, H2SiO3 — очень слабая кислота. Она нерастворима в воде и выпадает из реакционной смеси в виде студенистого осадка, иногда заполняющего компактно весь объем раствора, превращая его в полутвердую массу, похожую на студень, желе. При высыхании этой массы образуется высокопористое вещество — силикагель, широко применяемый в качестве адсорбента — поглотителя других веществ.

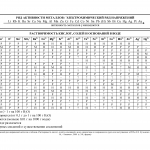

Шпаргалки

Справочный материал для прохождения тестирования:

![clip_image047_thumb[1] clip_image047_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image047_thumb1_thumb.png)

![clip_image048_thumb[1] clip_image048_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image048_thumb1_thumb.png)

![clip_image049_thumb[1] clip_image049_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image049_thumb1_thumb.png)

![clip_image050_thumb[1] clip_image050_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image050_thumb1_thumb.png)

![clip_image052_thumb[1] clip_image052_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image052_thumb1_thumb.png)

![clip_image054_thumb[1] clip_image054_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image054_thumb1_thumb.png)

![clip_image055_thumb[1] clip_image055_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image055_thumb1_thumb.png)

![clip_image057_thumb[1] clip_image057_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image057_thumb1_thumb.png)

![clip_image058_thumb[1] clip_image058_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image058_thumb1_thumb.png)

![clip_image069_thumb[1] clip_image069_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image069_thumb1_thumb.png)

![clip_image070_thumb[1] clip_image070_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image070_thumb1_thumb.png)

![clip_image071_thumb[1] clip_image071_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image071_thumb1_thumb.png)

![clip_image072_thumb[1] clip_image072_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image072_thumb1_thumb.png)

![clip_image073_thumb[1] clip_image073_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image073_thumb1_thumb.png)

![clip_image075_thumb[1] clip_image075_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image075_thumb1_thumb.png)

![clip_image076_thumb[1] clip_image076_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image076_thumb1_thumb.png)

![clip_image077_thumb[1] clip_image077_thumb[1]](/wp-content/uploads/2017/03/clip_image077_thumb1_thumb.png)

Очень краткие и понятные статьи, все по делу, никакой воды на десятки страниц, однозначно одобряю такой подход к образовательному сайту.

Отличная статья! Все понятно расписано, читала ее с удовольствием. Теперь буду готова к уроку!

Так доходчиво объяснили тему, в школе ничего не поняла, за 45 минут урока учитель не может до всех донести такую сложную тему, рада, что нашла этот конспект.